INNOVACIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL PARA ENSEÑAR GEOGRAFÍA Y

CULTURA DIAGUITA AL AIRE LIBRE

Eduardo Antonio Jaime Muñoz[1]

(Manuscrito recibido el 29 de mayo de 2025,

en versión final 28 de setiembre de 2025

Para citar este documento

Jaime Muñoz, E.A., 2025.

Innovación educativa para enseñar geografía y cultura Diaguita al aire libre. Boletín geográfico, 47, 1-19. https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s2313903x/13rqbmrpg

Resumen

Se presenta una innovación

pedagógica en educación ambiental que integra la geografía y la cultura Diaguita

en un establecimiento rural multigrado de la comuna de Monte Patria, región de

Coquimbo, Chile. El estudio surge a raíz de la necesidad de contar con

propuestas pedagógicas que contribuyan a fortalecer desde la educación

ambiental la enseñanza de la geografía y la cultura Diaguita en escuelas

apartadas de la ciudad. La metodología incluye la utilización de diversas

herramientas activas de aprendizaje y elaboración de un listado de actividades

educativas que el docente puede desarrollar con los estudiantes. Los resultados

consisten en la realización de ocho letreros educativos con información

geográfica y de la cultura Diaguita, dos cuadros con trece actividades

pedagógicas cada uno, propuestas para el docente para realizar con sus

estudiantes. La innovación presentada en este trabajo permite poner en valor

una propuesta educativa desde la realidad escolar rural, articulando la

enseñanza de la geografía y la cultura Diaguita utilizando el entorno natural y

cultural cercano a la escuela como recurso didáctico para la educación rural.

Palabras

clave: innovaciones pedagógicas,

geografía, cultura diaguita.

ENVIRONMENTAL

EDUCATIONAL INNOVATION TO TEACH DIAGUITA GEOGRAPHY AND CULTURE OUTDOORS

Abstract

This paper presents a pedagogical innovation in environmental

education focused on teaching geography and Diaguita

culture in a rural school. The project centers on the creation of an outdoor

educational space within a multigrade rural establishment in the Monte Patria

commune, Coquimbo Region, Chile. The study arises from the need for pedagogical

approaches that strengthen the teaching of geography and Diaguita

culture through environmental education in non-urban schools.

The methodology includes field trips, the use of

educational work guides, the creation of educational signs, and the development

of a list of educational activities that teachers can implement with their

students. The results include the creation of eight educational signs

containing geographic and Diaguita cultural

information, as well as two folders with thirteen pedagogical activities each,

proposed for teachers to carry out with their students.

The conclusions highlight an outdoor pedagogical

proposal for rural schools aimed at teaching geography and Diaguita

culture through environmental education.

Keywords:

Pedagogical innovations, Geography, Indigenous

peoples.

Introducción

La

Geografía como ciencia dinámica debe responder debe responder a los desafíos que demanda la sociedad en el mundo

moderno, en este contexto es importante resaltar el pensamiento humano que

busca comprender y valorar el espacio geográfico a través de las culturas que

lo han habitado y trasformado con el fin de concientizar y aprender de las

formas de vida para educar a las nuevas generaciones con esta riqueza cultural

en torno a la educación geográfica y la cultura Diaguita marcando una identidad en cada territorio

rural por esta razón surge la siguiente pregunta de investigación.

¿Cómo

se podría idear una innovación didáctica al aire libre que potencie

aprendizajes de geografía y cultura Diaguita en la escuela rural?

Conocer

el entorno geográfico que rodea la escuela rural, es clave para comprender las

culturas ancestrales en este sentido el estudio propuesto se centra en poner la

mirada en una temática poco abordada en el currículo nacional del Ministerio de

Educación, debido a la escasez de experiencias pedagógicas que tienen como fin

poder generar aprendizajes en los estudiantes a partir de procedimientos que

generen conocimiento en las mismas realidades rurales.

Para

la comuna de Monte Patria, especialmente para la escuela de Chañaral de Carén y los establecimientos educacionales que se

encuentran a sus alrededores, el aire libre pareciera ser una oportunidad para

concientizar para el cuidado y protección del patrimonio ambiental y cultural

enfocados en destacar desde el punto de vista educativo la geografía del lugar

y antecedentes históricos de la cultura Diaguita.

El

trabajo pretende elaborar y visibilizar una propuesta pedagógica que contribuya

a generar escenarios de aprendizaje donde el docente deuda guiar los

aprendizajes a los estudiantes, haciéndolos participes, para acercarlos a la

educación ambiental destacando la importancia de geografía y la herencia

cultural de la entina Diaguita.

Estado de la cuestión

Del concepto de educación al aire libre.

La

educación al aire libre representa una valiosa oportunidad de innovación para

las escuelas rurales que deciden explorar su entorno natural en busca de

aprendizajes significativo. Frente a los nuevos paradigmas del “Aprender

haciendo”, en este sentido la educación vive un proceso de trasformación

orientado a ofrecer nuevas formas de desarrollar la enseñanza y aprendizaje.

Según

Morayma Estrada (2023) integrante del equipo de redacción del Blog Educativo

Red Educa señala que las escuelas que promueven la educación al aire libre

surgen como respuesta al sistema tradicional, el que produce las clases

dominantes desde una perspectiva política- económica. La educación libre es un

sistema diferente de concebir la educación. Trabaja para renovar la pedagogía

desde la libertad social con el objetivo de conseguir personas críticas y

libres (Estrada, 2023, p1).

Analizando

los planteamientos de esta periodista es relevante destacar como la educación

al aire libre ofrece nuevos caminos para formar ciudadanos comprometidos con su

cultura e identidad este enfoque distinto brinda a la educación una oportunidad

para poder potenciar en las escuelas rurales una educación que contribuya al

bienestar de las comunidades educativas.

En el sentido

educar en la libertad individual.

Las

bases de la pedagogía libre abordan integralmente el desarrollo de los niños y niñas, y no se limitan únicamente al ejercicio

de la razón o aspectos cognitivos. Por eso los entornos pedagógicos libres y no

directivos plantean ambientes de aprendizaje que permiten el desarrollo de

inteligencias múltiples (Aula Planeta, 2018, p1).

Tomando

en consideración los planteamientos expuestos es pertinente mencionar la

importancia de la educación al aire para las infancias y su desarrollo

cognitivo de los niños y niñas cuando salen al aire

libre esto les permite interactuar con la naturaleza, observar fenómenos

naturales y fomentan la creatividad en los escolares.

La educación al

aire libre como una práctica pedagógica.

La

educación al aire libre sigue cobrando relevancia en América Latina y el mundo

como una estrategia pedagógica con sentido transformador promoviendo una

diversidad de aprendizajes significativos que se dan en contacto directo con el

entorno natural y cultural. Diversos autores resaltan su relevancia en poner en

valor las potencialidades que motivan la participación activa

de los estudiantes y comunidad educativa, fortaleciendo la identidad cultural y

el arraigo hacia el territorio.

En

el artículo ¿Cómo educar sobre la

complejidad climática? Hacia un curriculum de

emergencia (Gonzales et al, 2021). “Plantea que la educación ambiental en

América Latina debe partir del contexto y ser critica, transformadora y que

dialogue con los saberes tradicionales” (p. 19). Considerando estos aspectos es

importante mencionar que la educación al aire libre adquiere un valor

privilegiado, para vincular a través de las prácticas pedagógicas la teoría con

la experiencia directa en el contexto donde viven los estudiantes.

Por otro lado, en el

manuscrito en el artículo Las aulas vivas como estrategia para mitigar los

efectos de la baja calidad del aire del barrio La Felicidad (Niño, 2019), Da a conocer “que el proyecto posibilitó poner en práctica la pedagogía del

ambiente a partir de las experiencias concretas de los niños con el cuidado y

el mantenimiento de las aulas vivas” (Niño, 2019, p. 21).

Analizando

los planteamientos la autora del manuscrito se refiere a la pedagogía del

ambiente, donde explica que el mismo no es solo el contexto educativo, sino es

el mediador de los aprendizajes, motivando a los estudiantes que se involucren

de manera activa en los aprendizajes que se desarrollen en el entorno natural

con el fin de concientizar y generar vínculos más directo presentes en la

escuela.

En otro trabajo académico

titulado Pedagogía del oprimido (Freire,

1970) la pedagogía del oprimido deja un lado al acto de depositar

conocimientos, proponiendo en su lugar una relación dialoga en la que el

educando participa activamente en la construcción de saberes en la

trasformación de su realidad (Freire, 1970 p. 72). En el marco de la educación

al aire libre esta perspectiva se articula con el permitir que los estudiantes

se relacionen con el medio de manera directa y reflexiva interactuando con el

medio natural que rodea a las escuelas.

La tesis Estrategias

didácticas de aprendizaje situado para desarrollar la conciencia ambiental en

el área de Ciencia y Tecnología (autor 2025) hace

mención que el aprendizaje situado y la vivencia del entorno potencian el

desarrollo de habilidades socioemocionales, la curiosidad científica y la

capacidad de resolución de problemas, lo que se traduce en una mejora integral

del proceso formativo (Córdova y Santisteban, 2025, p. 38).

En estos postulados, se da a

conocer un visión profunda y transformadora de la educación, no como práctica

de solo en la trasmisión de conocimientos, sino como una experiencia

significativa donde el estudiante puede conectar con su realidad natural,

desarrollando su capacidad emocional, cognitiva y comprendiendo las

problemáticas ambientales que afectan a su comunidad.

Finalmente, en el manuscrito

que lleva por nombre La educación ambiental rural desde las escuelas básicas y por estas (Martínez y Carballo,

2013) “La

educación ambiental rural debe tomar el enfoque holístico. En esta época de

nuevas creaciones y expectativas, es importante ofrecer muchas oportunidades

para conocer aspectos culturales, sociales, tecnológicos, científicos y éticos

diseñar escenarios de aprendizaje que lo ubiquen en situaciones diversas”

(Martínez y Carballo, 2013 p. 74).

Desde Costa

Rica estas autoras han planteado que la educación ambiental rural es

significativa con la participación de la comunidad y los vínculos y actividades

que se pueden dar en el mismo territorio. Estas científicas apuntas que la

escuela debe sentir y vivir lo que es su entorno natural, tomando en

consideración la educación al aire libre, donde se debe integrar la familia, la

comunidad, saberes locales y el descubrir nuevos aprendizajes a través de la

exploración del territorio.

De las culturas precolombinas.

Desde

el punto de vista de histórico las culturas precolombinas que poblaron el

territorio en estudio desarrollaron un arte rupestre que tuvo presente de forma

abundante en todo el Norte Semiárido. Se trata mayoritariamente de petroglifos,

aunque también se presentan pictogramas en menor proporción. Estas

manifestaciones se ubican preferentemente en los interfluvios o en la parte

alta de los valles de la Región de Coquimbo (Memoria chilena, 2024 p.1).

Una

de las evidencias arqueológicas más frecuentes en la Región de Coquimbo es el

arte rupestre que destacan su valor patrimonial y constituyen museos al aire

libre (Troncoso, 2018 p.1) es importante destacar que los petroglifos presentes

en el área estudiada se encuentran al aire libre, representando una oportunidad

para la enseñanza.

En

este contexto el área en estudio se desarrolla una forma de vida basada en el

arte rupestre donde las antiguas culturas que poblaron los interfluvios

cercanos a la localidad de Chañaral de Carén, se

pueden observar dibujos de ganadería y figuras humanas que era muy propia de

las comunidades indígenas silvopastoriles en las piedras y barrancos

encontradas en el desfiladero del cordón montañoso de los cerros “La Virgen”,

“La Olla” y “El Guanaco” en el área de estudio.

Los

petroglifos son grabados sobre piedras que representan, preferentemente,

figuras de animales. Practicas económicas y también personajes con elementos

rituales propios de culto indígena (Briones, et al, 1999 P.34). Estos

grabados representan las formas de vida de las sociedades que poblaron el

territorio, sin duda su presencia contribuye a generar estrategias de

aprendizajes novedosas que ayudan a comprender la historia de los pueblos

rurales de Monte Patria.

Las

rocas que se encuentran en numerosos sitios de la Región de Coquimbo condensan

la historia del territorio y de los distintos grupos humanos que lo habitaron,

sus formas de vida (Museo del Limari, 2024 p.1). Es

este escenario geográfico es importante mencionar, la búsqueda de propuestas

pedagógicas innovadoras que tengan como fin conocer este patrimonio y

concientizar de su cuidado para la enseñanza en las nuevas generaciones.

En

América Latina, la implementación de escuelas indígenas ha enfrentado diversas

dificultades, lo que ha limitado tanto, la visibilizarían de los desafíos que

afectan a la educación indígena como la reflexión crítica sobre los procesos

educativos que se desarrollan en distintas partes de la región, y México no es

la excepción. En este contexto, la Universidad Autónoma de México (UNAM),

organizo el coloquio “Educación indígena en México; Una mirada

interdisciplinaria”, en el que se abordan diversas problemáticas asociadas a

este ámbito. Durante su participación, la maestra Beatriz Cadena Hernández,

académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, destacó que la

infraestructura de las escuelas indígenas en México es profundamente deficiente

y que las instituciones evidencian agraves problemas de desigualdad, inequidad,

exclusión y falta de reconocimiento a la diversidad cultural” (Herrera,

2022).

Aludiendo

a los planteamientos por la maestra la educación tradicional en México presenta

dificultades en su implementación, esta situación está produciendo al parecer

una escasa valoración de este tipo de educación que ante la falta de recursos y

propuestas educativas han afectado el desarrollo de estas, siendo necesario

proponer innovaciones pedagógicas que estén vinculadas al territorio donde los

docentes realizan educación patrimonial.

La

educación tradicional enfocada en la enseñanza de los pueblos originarios se

está empezando a implementar en las escuelas como una norma que emana del

Ministerio de Educación de Chile del Gobierno de Chile.

“Es obligatorio

implementar la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios

ancestrales para los establecimientos educacionales que al término del año

escolar cuenten con una matrícula menor del 20% de estudiantes con ascendencia

indígena lickanantay, colla, diaguita, yagán y kawésgar” (Ministerio de Educación, 2023. p.8 ).

En

Chile, la incorporación de la asignatura de Lengua y Culturas de Pueblos

Originarios en el curriculum escolar, ha sido posible

gracias al Decreto Exento N.º 280 del Ministerio de Educación, promulgado en el

año 2009, el cual establece los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos

Obligatorios para esta asignatura. Esta normativa se enmarca en la Ley General

de Educación N.º 20.370, también de 2009, y en la Política de Educación

Intercultural Bilingüe impulsada por el Estado chileno. A partir de este marco

legal, se ha permitido la inclusión del Educador Tradicional en

establecimientos educacionales con matrícula indígena, especialmente en

contextos rurales. Esta apertura normativa ha generado una oportunidad

significativa para que los pueblos originarios a través de esta asignatura

posibilitarán plantear memorias culturales que ayudaran a afianzar su cultura.

En este contexto, se propone una innovación educativa a desarrollar con

escolares de la comuna de Monte Patria, que busca potenciar la enseñanza intercultural

y valorar los saberes ancestrales locales.

Metodología

La

presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo de carácter

exploratorio y propositivo, cuyo fin es diseñar y aplicar una estrategia de

innovación pedagógica al aire libre donde se puede vincular la enseñanza de la

geografía y la cultura Diaguita en una escuela rural multigrado, ubicada en la

localidad de Chañaral de Carén en la comuna de Monte

Patria, Región de Coquimbo, Chile.

La

estrategia metodológica se estructuró en:

Revisión de

documentación especializada:

Se realizó una revisión de bibliografía

especializada vinculada al patrimonio cultural indígena, al arte rupestre, la

geografía local y la cultura Diaguita. Entre los principales textos de se

usaron fueron:

Patrimonio

Cultural Indígena, Norte Semiárido de Chile (Cerda, 2013); El arte de ser

Diaguita (Museo Chileno de Arte Precolombino, 2017); Diaguitas chilenos (Gleisner, 2014); Arte rupestre del río Grande, cuenca del

río Limarí (Niemeyer y Ballereau, 2004); Culturas de

Chile: Prehistoria desde sus orígenes hasta los albores de la conquista

(Hidalgo et al., 1993), entre otros materiales históricos, pedagógicos y

arqueológicos.

Trabajo de campo y registro visual.

Se realizaron salidas pedagógicas al

entorno inmediato de la escuela, en las cuales se registraron elementos significativos

del paisaje geográfico y vestigios de la cultura

Diaguita, como petroglifos, formas de relieve, vegetación local y prácticas

ganaderas tradicionales. Para llevar a cabo esta actividad se utilizaron

cámaras fotográficas y dispositivos móviles. Las fotografías obtenidas fueron

posteriormente utilizadas en la elaboración de materiales educativos.

Diseño y elaboración de recursos pedagógicos.

A partir de la información recogida

en terreno y de los contenidos abordados en la revisión documental, se

diseñaron ocho letreros educativos ilustrativos y dos cuadros de actividades

pedagógicas con trece actividades cada una, orientados a ser utilizados por el

docente en la enseñanza de geografía y cultura Diaguita. Estas propuestas

buscan articular contenidos curriculares con prácticas de aprendizaje al aire

libre, fortaleciendo la identidad territorial y los saberes ancestrales.

Resultados

Los resultados del proyecto se materializan en el diseño e implementación de recursos didácticos destinados a fortalecer el aprendizaje de la geografía local y la cultura Diaguita mediante experiencias al aire libre. La innovación se centra en la elaboración de letreros educativos y guías pedagógicas, los cuales fueron instalados en el patio de la escuela rural de Chañaral de Carén, en la comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, Chile.

Los

objetivos metodológicos de la producción de materiales. que guiaron la elaboración de los

letreros educativos fueron los siguientes:

- Traducir contenidos geográficos y culturales

complejos a un lenguaje visual y pedagógico accesible para estudiantes de

primer a sexto básico en un contexto multigrado.

- Vincular el conocimiento académico

con el entorno inmediato de los estudiantes, fortaleciendo el aprendizaje

situado.

- Promover la apropiación del

patrimonio natural y cultural mediante recursos permanentes que transformen el

espacio escolar en un aula al aire libre.

Letreros

educativos para los estudiantes para aprender de la geografía del lugar

(Figuras 1 - 8)

Figura 1. Letrero

educativo enfocada en aprender de la geografía de los alrededores la unidad de

estudio. Fotografía: Muñoz, J. (2024).

En la fotografía

se muestra la media montaña en el centro de la imagen. Se observa los cordones

montañosos y el valle del rio grande en, la comuna de Monte Patria en la región

de Coquimbo, Chile. La alta cordillera acaba bruscamente hacia el Oeste en las

proximidades de 70° 45” W. A partir de ese meridiano aparecen un conjunto de

cadenas desordenadas en su disposición individual. Sus cumbres constituyen

peldaños de 3.000 a 1.000 metros de altitud bajan hacia el océano. Las líneas

de las cumbres son casi siempre formas básicas formadas por simples

intersecciones de las profundas vertientes (Paskoff,

1993 p.4).

Figura 2. Letrero

educativo donde se da a conocer el concepto de valles transversales. Fotografía:

Muñoz, J. (2024).

Los valles transversales son una formación de

relieve en que varios ríos de la región de Coquimbo han formado valles de

cordillera a mar (CNTV, 2024). En la fotografía se muestra el valle transversal

del rio grande en el sector de El Peñón en la

comuna de

Monte Patria en la región de Coquimbo, Chile.

Figura 3. Letrero educativo

donde se explica las características vegetaciones del área de estudio. Fotografía:

Muñoz, J. (2024).

El paisaje

vegetal está representado por arbustos bajos de hojas duras, a menudo espinosas

y, cuando se presentan condiciones ecológicas más favorables (primavera), se

desarrolla un estrato herbáceo, que le otorga una fisonomía cercana al desierto

florido, pero con extensas áreas de suelos desnudo (Sánchez, 2015). En la

fotografía se muestra la vegetación el matorral abierto arbustivo de la

quebrada de El Arena ubicada en los alrededores de la escuela de Chañaral de Carén.

Figura 4. actividad caprina en la

comuna de Monte Patria, región de Coquimbo, Chile. Fotografía: Muñoz, J. (2024).

Las

principales actividades económicas en esta región han sido, históricamente, la

minería, la agricultura y la pesca. Coquimbo es la única región chilena en la

que se practica la ganadería trashumante incluso desde la conquista.

Aproximadamente desde el III la cultura Diaguita, proveniente del noroeste

argentino, habito la región de Coquimbo. Estos pobladores criaban llamas y

alpacas como animales de carga y para el aprovechamiento de la carne, lana y

huesos (Gobierno Regional de Coquimbo, 2014).

Letreros

educativos para los estudiantes con el fin de potenciar la enseñanza de la

cultura diaguita

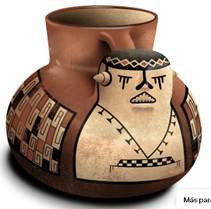

Figura 5. Jarro-pato:

cultura Diaguita-Inka: Fase III (1470-1536 d.C.).

Fuente: Pinterest,

2025.

Los diaguitas chilenos habitaron las

regiones de Coquimbo y Copiapó, conocidas como norte chico.

Se distribuyeron en los valles de Copiapó, Huasco, Elqui, Limara y Choapa, en

sus sectores precordilleranos y en áreas de interfluvio (Ampuero, 1978 p.6). En

el arte tradicional diaguita destacaron los jarros patos, caracterizados por

presentar escasos modelos figurativos y unidades mínimas, como aves y felinos

(Museo del Limari, 2025).

Figura 6. Letrero

educativo relacionada con grabados rupestres y la consolidación de las primeras

comunidades agrícolas (c. 1000 - 1450 d. C.) Fotografía: Troncoso, A (2018).

Los petroglifos realizados por las

comunidades diaguitas, a diferencia de los precedentes, ya no son de surco

profundo, sino más bien superficial. De esa característica se desprende que

cada grabado debió ejecutarse durante un solo acto productivo, extrayendo poca

materia de la roca y sin necesidad de retomar la operación una y otra vez para

profundizar las hendiduras (Troncoso, 2018).

Figura 7. Cabeza con

decoración cuatripartita. Grabado diaguita-inca, valle de Illapel. Grabados

rupestres bajo la presencia incaica (c. 1450 – c. 1540). Fotografía:

Troncoso, A (2018).

Para

mediados del siglo XV de nuestra Era, la Región de Coquimbo fue incorporada

dentro del territorio del Estado incaico o Tawantinsuyu,

cuya capital se encontraba en la ciudad de Cusco. A diferencia de otras

provincias, la anexión de Coquimbo no parece haber comportado el uso de

violencia física y, por el contrario, habría dado paso a una interesante

articulación entre incas y diaguitas. (Troncoso, 2018).

Figura 8.

Petroglifo de la escena de la monta, grabado rupestre de la época colonial,

valle de Mostazal. Grabados rupestres bajo la presencia española (1540. C. en

adelante). Fotografía: Muñoz, J. (2024).

La

llegada de las huestes españolas y su posterior instalación en territorio

chileno generaron un rápido proceso de desestructuración de las comunidades

indígenas del país. Si bien las poblaciones diaguitas ya se habían visto

enfrentadas a la expansión de un imperio como el incaico, la lógica expansionista

española difería bastante de la peruana, por lo que su impacto fue mucho más

profundo (Troncoso, 2018).

Tabla

1.

Actividades propuestas al docente de la escuela de multigrado de la localidad

de Chañaral de Carén, Chile. Elaboración propia.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

Las

Tablas 1 y 2 enumeran el listado de actividades pedagógicas a desarrollar por

el docente en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Tabla

2.

Actividades propuestas al docente de la escuela de multigrado de la localidad

de Chañaral de Carén, Chile. Elaboración propia.

|

Estudiantes |

Docentes /

Apoderados |

|

1. Participan en una salida a terreno para

observar petroglifos ubicados en lugares cercanos a la escuela. |

2. Indican a los estudiantes llevar agua,

bloqueador solar y gorro para protegerse durante la salida a terreno. |

|

3. Elaboran una guía didáctica para

registrar los petroglifos observados, dibujan las figuras presentes en las

piedras y, con la ayuda del docente, investigan su significado en libros y

revistas especializadas. |

4. Verifican que cada estudiante haya

completado la guía revisando las actividades realizadas. |

|

5. Con la información registrada en las

guías, confeccionan letreros educativos centrados en la cultura diaguita. |

6. Solicitan que los materiales educativos

elaborados por los estudiantes sean revisados por un profesional del Museo

Arqueológico. |

|

7. Junto con los docentes y apoderados,

diseñan una ruta educativa en el patio de la escuela para instalar los

letreros sobre la cultura diaguita. |

8. Luego de la revisión, los docentes y

apoderados colaboran con los estudiantes en la instalación de los soportes y

colocación de los letreros educativos. |

|

9. Realizan una actividad con la comunidad

escolar para mostrar la importancia de los letreros y de la cultura diaguita

en la identidad local de la comuna de Monte Patria. |

10. Organizan junto con los estudiantes un

espacio dentro de la ruta educativa al aire libre, instalando mesas para

confeccionar objetos de greda inspirados en la cultura diaguita. |

|

11. Efectúan una segunda salida a terreno

para recolectar greda del entorno natural y elaborar el jarro pato. |

— |

|

12. Preparan la greda recolectada

utilizando palas, harneros, tuturaco y agua, en los

alrededores de la escuela. |

— |

|

13.

Con la greda preparada, confeccionan la figura del jarro pato y, una

vez finalizada, presentan sus creaciones en una feria científica organizada

en la Escuela Carmela Prat, abierta a clubes de abuelos, deportivos y

organizaciones comunitarias. |

— |

Discusión

La importancia de la educación ambiental al aire

libre en el medio rural.

La

educación ambiental en los espacios rurales es fundamental para concientizar en

el cuidado y protección de los recursos naturales en las zonas apartadas como

es el caso de la escuela Carmela Prat unidad educativa donde se pretende

implementar esta estrategia educativa. En el artículo Educación ambiental en el medio rural: Una estrategia de recuperación

de la inteligencia social (Hernández, 1990). “En un momento histórico dominado

por el miedo ecológico planetario, la tierra y la cultura a ella ligada recobran

con fuerza su valor y lo hacen en una doble dirección. La recuperación de la

herencia cultural para la propia población y la proyección de la cultura local

en la sociedad en su conjunto” (p. 60).

Analizando

los postulados planteados en la publicación es importante destacar los procesos

de transformación que la educación ambiental produce en las comunidades rurales

si bien estos cambios son paulatinos a lo largo del tiempo, los movimientos

sociales que quieren un cambio cultural crecen más cada día frente a los

desastres naturales producidos por las formas de desarrollo imperantes.

En

este sentido la escuela entendida como una institución generadora de cambios

sociales es una de las protagonistas en la reconversión hacia una sociedad que

promueva el desarrollo sustentable y el respeto por los pueblos originarios,

desde ahí surgen las nuevas generaciones que puedan generar nuevos cambios en

la sociedad. Según la UNICEF en la nota Una

tarea pendiente: 5 razones por la que necesitamos educación ambiental (Ogando,

2022). Unas de las razones expuesta es que 55 millones de niños

y niñas y adolescentes están expuestos a la escasez hídrica. Estos desafíos marcan la existencia de

la educación ambiental en el mundo actual, siendo un elemento central en las

políticas ambientales en los gobiernos de turno.

Debido

a esta razón la educación ambiental es fundamental para incentivar nuevas

formas de enseñanza que contribuyan a crear conciencia en los territorios

rurales, debido a su importancia se planteó esta propuesta contenida en este

artículo, la cual tiene como fin proponer una innovación educativa que parte

desde las características geográficas que están en la misma escuela y

antecedentes de la cultura Diaguita donde los estudiantes, docentes y

apoderados participan en la implementación de esta innovación educativa en esta

escuela multigrado de la comuna de Monte Patria.

La

escuela multigrado de la localidad de Chañaral de Carén

es una escuela unidocente, es decir existe un único profesor que este cargo de

la enseñanza de un grupo de curso combinado de primero a sexto básico. Según el

proyecto educativo institucional del establecimiento educacional menciona

“Somos una escuela básica rural multigrado, que tiene buena disciplina entre

sus alumnos contamos con padres y / o apoderados de medio nivel de escolaridad

y un alto índice de vulnerabilidad y disfuncionalidad en las familias

(Municipalidad de Monte Patria, 2024).

La

realidad educativa de la escuela favorece la implementación de esta propuesta

educativa, ya que permite iniciar un trabajo desde la educación ambiental donde

se integre la familia. Así queda establecido al observar los resultados de la

intervención educativa donde los apoderados participan en la instalación de los

letreros educativos donde los estudiantes aprenden de la geografía y la cultura

diaguita presente en la zona de estudio, también en las actividades propuestas

al docente se invita a la comunidad escolar a participar de las salidas a

terreno que el docente realiza en compañía de sus estudiantes.

Esta

incorporación de los padres y apoderados al sistema escolar permite promover un

trabajo comunitario donde la comunidad del lugar pueda participar de las

actividades que realiza la escuela y de esta manera fortalecer la enseñanza

escolar a partir de la educación ambiental. En el manuscrito presentado en la

revista electrónica Educare que lleva por nombre La educación ambiental rural desde las escuelas básicas y por estas

(Martínez y Carillo, 2013, p.74); La educación ambiental rural debe involucrar

a todas y todas. La participación y la concientización de las escuelas rurales,

no puede trabajar sin la ayuda de la comunidad (Martínez y Carillo, 2013,

p.74).

Un

elemento valioso de la comunidad rural a trabajar es la participación en el

proceso educativo de los estudiantes con el fin de fortalecer y mejorar los

aprendizajes de los estudiantes, este escenario educativo permite fortalecer el

trabajo colaborativo que se puede potenciar a través de estas innovaciones

educativas, esto se traduce en que los estudiantes y docentes puedan ser

apoyados por distintos especialistas en las diferentes temáticas a trabajar

Una

educación ambiental desde la geografía para concientizar.

Desde

el punto de vista la geografía y la educación ambiental permite fortalecer un

trabajo geográfico favoreciendo la compresión de los problemas ambientales que

se dan en el espacio geográfico. “La complejidad de la realidad geográfica

reclama con urgencia una acción educativa que devele críticamente las ideas y

acciones que ordenen el espacio geográfico y deterioran el ambiente” (Santiago,

2009 p. 6). Al parecer la educación ambiental contribuye a concientizar y

comprender como las actividades industriales realizadas por el hombre van

modificando los ecosistemas naturales y alterando la vida en el planeta.

Si

bien la geografía ambiental se enfoca en comprender de mejor forma estas

dinámicas territoriales la educación ambiental socializa y visibiliza estas

problemáticas que ponen en urgencia la necesidad de generar acciones para poder

educar a la población en el cuidado y protección de los recursos naturales, “En

este sentido el articulo Educación

geográfica y educación ambiental, es un binomio necesario en el mundo actual”

(Osorio, et al. 2018.p.1). Hoy en día existe un

consenso mundial que, para desarrollar sociedades sanas y económicamente

sostenibles, se necesita del esfuerzo unificado entre los diferentes agentes y

agencias socializadoras que intervienen de una u otra forma en la formación

ciudadana, de manera que contribuyan a la prevención y/o mitigación de la

degradación ambiental en las localidades (Osorio, et al. 2018).

Es

interesante mencionar como la educación geográfica y la educación ambiental se

nutren en si para poder aportar en la conformación de una sociedad más sana,

formando valores como el respeto y el compromiso por vivir en un medio ambiente

donde las personas puedan lidiar de mejor forma entre el desarrollo económico y

la conservación de los recursos naturales, si bien esta interdisciplinariedad

en los campos de estudios no depende netamente de un postulado académico, es

importante mencionar que este dialogo de disciplinas lo deben hacer los

profesionales que trabajan en terreno los cuales deben buscar puntos de

encuentro donde la educación ambiental y la educación geográfica puedan

enriquecer la educación rural con el fin de generar los cambios que el planeta

necesita para vivir en una sociedad más consciente y comprometida con el cuidado de la

naturaleza.

La cultura

Diaguita en la educación y el cuidado y preservación del medio ambiente.

La

presencia de los pueblos originarios en el currículo nacional ha sido un

contenido pocas veces tratado con profundidad en la educación rural, si bien en

los libros de enseñanza de la Historia, la Geografía y Las Ciencias Sociales

tiene un espacio educativo en la mayoría de los casos tiene un carácter

académico más que descubrir la herencia cultural y su cosmovisión como es el

caso de la región de la cultura diaguita en la Coquimbo, Chile

En

cuanto a las formas de vida de la cultura diaguita se sabe muy poco, ya que

nuestros sistemas educativos han incentivado el aprendizaje memorístico en

desmedro de la comprensión de la vida de esta cultura en la interacción misma

con los espacios donde se encuentra esta cultura. En el artículo Educación ambiental y cosmovisión de los

pueblos originarios (Pérez, 2003) la cosmovisión de los

pueblos originarios es un denominador común la unión indisoluble de su

ambiente, respecto al enfoque que “miran el mundo”, es así que cada pueblo,

cada cultura es el espejo del mundo natural en el que vive (Pérez, 2003).

En

esta lectura como “mirar el mundo”, está

el uso del paisaje y su cuidado, para la cultura diaguita comprender que sus

petroglifos eran representaciones de su vida cotidiana de una forma sencilla es

entender esa relación armoniosa con el medio natural, también comprender que

ellos tomaban de la naturaleza solo los frutos de las plantas silvestre que

necesitaban para poder sobrevivir, son estos aspectos los primordiales para estudiar su cultura y

educar a las personas en la riqueza que tiene este pueblo para la sociedad

moderna.

Sin

embargo, esta invitación en descubrir el pensamiento de la cultura Diaguita a

través de la educación en la escuela rural, en la realidad misma el sistema

educativo carece de propuestas innovadoras que tienen como fin enseñar la

cultura Diaguita desde lo local , esta ausencia en los planes y programas

educativos es sin duda una necesidad con urgencia, sobre todo para poder

proteger su herencia cultural y para que las nuevas generaciones puedan conocer

su existencia y aporte cultural en nuestra sociedad promoviendo sus enseñanzas

y su relación armoniosa con el medio ambiente.

Conclusiones.

La

innovación enfocada en las prácticas de la escuela permite iniciar un trabajo

pedagógico donde se vincule la geografía y la cultura Diaguita, tomando

aspectos propios del territorio donde están insertas las escuelas multigrado en

la comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, Chile.

Desde

el punto de vista de la educación al aire libre es importante mencionar como el

conocimiento del territorio permite ir descubriendo aspectos novedosos que

favorecen los procesos de concientización ambiental, en el trabajo presentado

los estudiantes y docentes a través de las salidas a terreno indagan las

características geográficas del lugar y la presencia de la cultura diaguita en

la zona estas innovaciones pedagógicas contribuyen a fortalecer la identidad de

la comunidad rural creando un sentimiento de apego al territorio.

En

este sentido el arraigo que puede desarrollar esta comunidad rural a través de

estas actividades pedagógicos fortalecen su capacidad de proteger y cuidar este

espacio natural ante las actividades productivas industriales que amenazan el

lugar, si bien se requiere que estas propuestas pedagógicas sean continuas en

el tiempo para lograr cambios en la mentalidad de las personas, estas

contribuciones permiten sembrar en los estudiantes la búsqueda de estrategias

educativas que contribuyan a preservar estos lugares.

Ante

la necesidad de contar con propuestas educativas de la misma escuela rural, el

articulo presentado busca aportar al conocimiento de la cultura Diaguita,

tomando el propio entorno natural donde está inserta la escuela, si bien se

entiende que es un trabajo que requiere dedicación y ayuda de especialistas en

la temática, existe la necesidad de levantar propuestas que integren a los

pueblos originarios en la educación rural.

Si

bien en Chile en el último tiempo el Estado ha hecho un esfuerzo por instaurar

la asignatura de educación tradicional en las escuelas enfocado en enseñar la

cultura de los pueblos originarios, el proceso aún sigue siendo engorroso

debido al protagonismo que divide a las comunidades indígenas y la

implementación de una educación basada resultados.

La

implementación de estas iniciativas educativas en el aula escolar sigue en

constante debate por las autoridades y la sociedad en su conjunto debido a la

predominado de modelos de desarrollo que siguen buscando plasmar una sociedad

reproductora de conocimientos que son impuesto en el sistema educativo en

desmedro de prácticas pedagógicas que están centradas en generar aprendizajes

desde los mismos ecosistemas escolares donde los estudiantes pueden

experimentar y aprender tomando los mimos conocimientos que le ofrece su

entorno natural.

Referencias

Ampuero, G. (1978). Cultura diaguita. Serie de

Patrimonio Cultural de Chile, Colección Culturas Aborígenes. Departamento de Extensión

Cultural del Ministerio de Educación.

Aula Planeta. (2018, 13 de diciembre). Educar en la

libertad individual. Bases de la pedagogía libre, experiencia educativa.

Aula Planeta. https://www.aulaplaneta.com/2018/12/13/educacion-y-tic/educar-en-la-libertad-individual-bases-de-la-pedagogia-libre/

Briones M., L., & Chacama

R., J. (1987). Arte rupestre de Ariquilda: Análisis

descriptivo de un sitio con geoglifos y su vinculación con la prehistoria

regional. Chungará. Revista de Antropología

Chilena, 18, 15–66. Universidad de Tarapacá.

Cerda, P. (2013). Patrimonio cultural indígena, norte

semiárido de Chile. Editorial Universidad de La Serena.

Estrada, M. (2023, 10 de marzo). Educación y docencia:

¿Qué es la educación libre? Blog educativo Red Educa. https://www.rededuca.net/blog/educacion-y-docencia/educacion-libre

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo

XXI Editores.

Gleisner,

C. (2014). Diaguitas chilenos: Serie histórica y relatos de los pueblos

originarios de Chile. Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura

del Agro (FUCOA) / Fondo Nacional para el Desarrollo de la Cultura y las Artes,

Fondart, Línea Bicentenario.

Gobierno Regional de Coquimbo. (2018). Los

trashumantes de la cordillera de Los Andes: Los últimos pastores del hemisferio

sur. Gobierno Regional de Coquimbo.

Herrera, P. (2022). Los graves problemas de las escuelas

indígenas. UNAM Global. https://unamglobal.unam.mx/global_revista/los-graves-problemas-de-las-escuelas-indigenas-2/

Hernández, D. (1990). Educación ambiental en el medio

rural: Una estrategia de recuperación de la inteligencia social. Revista

Interuniversitaria del Profesorado.

Hidalgo, J., Schappacasse, V.,

Niemeyer, H., Aldunate, C., & Solimano, I. (1993). Culturas de Chile:

Prehistoria desde los orígenes hasta los albores de la conquista. Editorial

Andrés Bello.

Jaime, E. (2024). Fotografías de paisajes de Monte

Patria y del petroglifo de la escena de la monta, grabado rupestre de la época

colonial, valle de Mostazal.

Martínez, M., & Carballo, L. (2013). La educación

ambiental rural desde las escuelas básicas y por estas. Revista Electrónica

Educare, 17(1), 67–88. https://doi.org/10.15359/ree.17-1.5

Memoria Chilena. (2024). Manifestaciones rupestres e

iconografía. Biblioteca Nacional Digital

de Chile. https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-printer-95824.html

Memoria Chilena. (2024). Jarro-pato: Cultura Diaguita-Inka: Fase III (1470–1536 d.C.). https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-70965.html

Ministerio de Educación de Chile. (2022). Orientaciones

para la implementación de la asignatura de lengua y cultura de pueblos

originarios ancestrales. Ministerio de Educación.

Museo Chileno de Arte Precolombino. (2017). El arte de

ser diaguita / The art of being diaguita. Museo Chileno de Arte Precolombino.

Municipalidad de Monte Patria. (2024). Proyecto educativo institucional:

Escuela Carmela Prat de Chañaral de Carén, comuna de

Monte Patria, provincia del Limarí, Región de Coquimbo, Chile. Ministerio de Educación.

https://wwwfs.mineduc.cl/Archivos/infoescuelas/documentos/835/ProyectoEducativo835.pdf

Niño, E. M. (2019). Las aulas vivas como estrategia para

mitigar los efectos de la baja calidad del aire del barrio La Felicidad. Revista

de Investigaciones de Uniagraria, 7(1), 18–29.

Niemeyer, H., & Ballereau,

D. (2004). Arte rupestre del río Grande, cuenca del río Limarí, norte chico de

Chile. Chungará. Revista de Antropología

Chilena. Universidad de Tarapacá.

Ogando, P. (2022, 5 de junio). Una tarea pendiente: 5

razones por las que necesitamos educación ambiental. UNICEF América Latina y

el Caribe. https://www.unicef.org/lac/historias/una-tarea-pendiente-5-razones-por-las-que-necesitamos-educacion-ambiental

Osorio, A., Bosque, R., & Dolores, M. (2018). Educación

geográfica y educación ambiental: Un binomio necesario en el mundo actual.

Universidad Pedagógica Enrique José Varona.

Paskoff,

R. (1993). Geomorfología de Chile semiárido. Facultad de Humanidades,

Universidad de La Serena.

Pérez, V. (2003). Educación ambiental y cosmovisión de

los pueblos originarios. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Santiago, J. (2009). La educación de la enseñanza de la

geografía. Revista Electrónica Ambiente Total: Ecología, Geografía, Urbanismo

y Paisaje. Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanismo y del Paisaje,

Universidad Central de Chile.

Sánchez, A. (2025). Geografía de Chile: Un enfoque

físico, humano y económico. Bibliográfica Internacional.

Troncoso, A. (2018). Arte rupestre de la Región de

Coquimbo: Una larga tradición de imágenes y lugares. Colecciones digitales.

Subdirección de Investigación, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Referencias complementarias

Memoria

Chilena. (s. f.). Portal de Memoria Chilena. Biblioteca Nacional de

Chile. https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-channel.html

Museo

del Limarí. (s. f.). Arte rupestre de Coquimbo. Museo del Limarí. https://www.museolimari.gob.cl/colecciones/arte-rupestre-de-coquimbo#:~:text=Museos%20al%20aire%20libre,lugares%E2%80%9D%2C%20por%20Andr%C3%A9s%20Troncoso

Municipalidad

de Monte Patria. (s. f.). Portal institucional de la Municipalidad de Monte

Patria. https://munimontepatria.cl/web/

UNAM

Global. (s. f.). Los graves problemas de las escuelas indígenas.

Universidad Nacional Autónoma de México. https://unamglobal.unam.mx/global_revista/los-graves-problemas-de-las-escuelas-indigenas-2/