LOS

LÍMITES DE LA DEMOCRACIA HÍDRICA EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA

Juan Jesús Hernández [1]

Margarita del Carmen Moscheni Bustos[2]

(Manuscrito

recibido el 20 de agosto de 2024, en versión final 12

de junio de 2025)

Para citar este documento

Hernández, J.J, Moscheni

Bustos, M.C. (2025). Los límites de la democracia hídrica en la provincia de

San Juan, Argentina. Boletín geográfico,

47, 1-22. https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s2313903x/abztcq3ua

Resumen

El objetivo de este artículo es

analizar los problemas del sistema de gobierno del agua para riego, tomando

como estudio de caso un órgano de gestión en San Juan, Argentina. El problema

se enmarca en un contexto de sequía en el que se agudiza la puja por el acceso

al agua. El supuesto es que, a pesar de tener en lo formal un sistema de

gobernanza aparentemente democrático, en la realidad es excluyente y de

participación limitada. Si bien hay antecedentes que mencionan la participación

restringida de los usuarios del agua en San Juan, todos la describen como un

aspecto en general sin dar cuenta de los factores que la causan. Este trabajo

aspirar a profundizar en ellos, aportando evidencia en ese sentido. Como

resultado, se da cuenta de factores que limitan la participación de los

regantes, entre ellos puede mencionarse que el órgano gobernante está alejado

de las bases, los organismos descentralizados de gobierno no tienen

competencias reales en la práctica, la representatividad de la mayoría es baja,

algunos aspectos procedimentales electorales son confusos, no están

reglamentados, son demasiado rígidos o no responden al contexto actual y el

sistema es excluyente, ya que está vinculado a la propiedad privada de la

tierra. Se concluye que para que exista una verdadera democracia hídrica es

necesario avanzar en sistemas democráticos más amplios e inclusivos, autónomos

y autárquicos.

Palabras

clave: Riego, Gobierno, Poder.

THE LIMITS OF WATER DEMOCRACY IN SAN JUAN PROVINCE,

ARGENTINA

Abstract

The objective of this article is to analyze the

problems of the irrigation water governance system, using a management body in

San Juan, Argentina, as a case study. The problem is framed in a context of

drought in which the struggle for access to water is intensifying. The

assumption is that, despite formally having a seemingly democratic governance

system, in reality it is exclusionary and has limited participation. While

there are precedents that mention the restricted participation of water users

in San Juan, all describe it as a general issue without accounting for the

factors that cause it. This paper aims to delve deeper into these issues,

providing evidence in this regard. As a result, factors limiting irrigator

participation are identified, including the governing body's distance from the

grassroots; decentralized government agencies lacking real powers in practice;

majority representation being low; some electoral procedural aspects being

confusing, unregulated, excessively rigid, or unsuitable for the current

context; and the system being exclusionary, as it is linked to private land

ownership. The conclusion is that for true water democracy to exist, it is

necessary to advance toward broader, more inclusive, autonomous, and

self-sufficient democratic systems.

Keywords: Irrigation, Government, Power

Introducción

El presente artículo tiene por objetivo describir y analizar los

problemas del sistema de gobierno del agua para riego en San Juan, Argentina.

Esa provincia atraviesa la mayor crisis hídrica en más de 100 años

originada en una reducción de las precipitaciones níveas, principal fuente de

abastecimiento de sus ríos. En ese contexto, las formas tradicionales de

gestión del agua se han puesto en cuestionamiento por la falta de aplicación de

tecnologías que eficienticen su uso y por los problemas en los mecanismos de

toma de decisiones. Sobre este último aspecto trabaja el artículo, analizando

un caso local en que la democracia censitaria se ejerce a nivel de comisiones

de canales (sólo votan quienes tienen derechos de riego asociados a títulos de

propiedad y de acuerdo a la cantidad hectáreas que poseen tienen mayor cantidad

de votos, lo que en ocasiones viola el secreto del sufragio) y se combina con

una democracia representativa y delegativa a nivel de Juntas de Riego

departamentales y de un Consejo provincial mixto (con participación de

representantes de los regantes y del gobierno y con exclusión de los otros

usuarios).

La pregunta que guía el trabajo es ¿Cómo funciona efectivamente y cuáles

son los problemas que tiene la actual forma de gobierno del agua en la

provincia de San Juan?

El trabajo parte de conceptos enmarcados en la ecología política y aporta

elementos para definir a la democracia hídrica, luego describe brevemente la

provincia de San Juan y su actual crisis hídrica para centrarse posteriormente

en la forma de gobierno del agua y sus problemáticas. Se concluye que el

sistema, a pesar de proponer una descentralización de la toma de decisiones,

posee problemas de falta de participación efectiva de los usuarios de este bien

común, permanencia de las mismas personas durante décadas en los roles

dirigenciales y concentración del poder en los regantes vinculados a un cultivo

(la vid) por sobre las otras actividades agrícolas y los otros usos

(domiciliario, industria, minería, uso humano, turismo, etc.) que imposibilitan

la planificación y la adaptación a las condiciones actuales que atraviesa la

provincia.

Marco

teórico.

El punto de

partida epistemológico de este trabajo es la Ecología Política (Alimonda, 2006;

Leff, 2006), perspectiva para la cual el estudio de la centralidad del poder en

torno a la naturaleza y de uno sobre otros es fundamental.

Para

la ecología política la disponibilidad, circulación, acceso y uso de dichos

bienes están configurados social y políticamente y no es posible pensarlos

separados de las relaciones de poder históricas que configuran un territorio.

Su valor reside en su carácter de patrimonio natural, social, cultural,

ecológico, democrático y moral y se defiende el derecho a conservarlos como

inalienables e inajenables. En vez de la maximización de utilidades, se busca

la sustentabilidad a largo plazo. Esta perspectiva cuestiona las estructuras de

poder, los valores, normas e instituciones hegemónicas porque hace evidente el

conflicto, en particular el socioambiental.

En este sentido, y enmarcándonos en el

paradigma de la Ecología Política, afirmamos que la naturaleza, y en

consecuencia el agua, es social y política, porque es resultado y a la vez

influye en las prácticas de los seres vivos. En el “ciclo hidrosocial de agua”

el hombre y el agua no pueden ser concebidos por separados, ya que la acción

humana, condicionada por el poder y el capital, configura a la otra y viceversa

(Linton & Budds, 2013 citado en Martín & Larsimont, 2019, p. 34). Dicho

ciclo es intervenido por los actores y las instituciones, estatales y no

estatales, a través de las políticas públicas, tales como regulaciones u obras

hídricas incluyendo, además, las narrativas y demás prácticas culturales.

Las prácticas de uso del agua están

condicionadas por las características biofísicas del territorio y por las estrategias

individuales y/o colectivas que se desenvuelven, cristalizando así los

condicionamientos en el esquema de gobernanza propio.

Como

en toda distribución de bienes, decidir sobre el destino del agua (Swyngedouw,

2009) resulta entonces un proceso conflictivo: ¿Cuánto?, ¿cómo?, ¿a quién? y ¿con

cuáles criterios se distribuyen los derechos de riego?. Lo que es para unos,

entonces no será para otros. La decisión respecto del destino del agua, máxime

en época de escasez, refleja la forma en que se reparte el poder en una

sociedad determinada.

En

las sociedades occidentales modernas los usuarios participan de diversas

maneras en la gestión del agua para riego, lo cual implica la implementación de

diferentes formas democráticas de ejercicio del poder.

La

democracia es un sistema político cuyo origen se remonta a Grecia en los

tiempos anteriores al surgimiento del cristianismo. Nace como democracia

directa, y entre los primeros pensadores que la definieron y clasificaron

encontramos a Platón y Aristóteles. Desde estos precursores hasta la

contemporaneidad la participación fue una variable clave en los procesos

democráticos. En su origen, el contexto griego admitía una participación

limitada en la toma de decisiones, especialmente a varones ciudadanos, de la

que mujeres, niños, inmigrantes y esclavos estaban excluidos.

El

Siglo XVIII inaugura una nueva concepción del mundo basada en la razón, y junto

ella nuevas concepciones democráticas, como la de los contractualistas Hobbes,

Locke, Rousseau, Montesquieu, entre otros. Un aspecto para destacar de Rousseau

es que avanza más allá de la igualdad jurídica al referirse a la igualdad

material.

La

igualdad también tuvo sus exponentes en el Siglo XIX, uno de los más

importantes fue el joven francés aristocrático Alexis de Tocqueville, quien

estudia las instituciones intermedias y la participación de los ciudadanos en

la toma de decisiones. Una de sus conclusiones más importantes es que la

democracia sería una mera formalidad si no existiera una real igualdad,

oponiéndose el individualismo, valor que engendra un ser

humano que pierde el interés por lo político, dando lugar a la despolitización

y a la apatía. Las personas se encierran en su ámbito individual y material y

pierden su compromiso con la comunidad.

Las prácticas democráticas en la modernidad

optaron por sistemas representativos (elección de personas que deciden en

nombre de otro) para conformar órganos legislativos y ejecutivos, dada la mayor

cantidad de población, la extensión de los territorios y la complejidad de

temas a abordar.

En este proceso histórico se pusieron en

juego otros factores como la definición de quienes votan. Desde las democracias

censitarias que le adjudican el derecho a quienes figuran en un registro, por

ejemplo, el de propiedad bajo el argumento que sus intereses patrimoniales se

ponen en juego y son los principales interesados en las decisiones, a las

democracias con participación amplia donde todos los ciudadanos de una

determinada edad pueden votar. Además, también esas elecciones pueden hacerse

directamente desde los electores a los máximos funcionarios o indirectamente

mediante órganos intermedios, donde el voto se dirige a integrantes de un

consejo electoral o junta que tendrá la responsabilidad de elegir luego a

aquellos dirigentes.

La mayoría de las democracias contemporáneas,

prefirieron los modelos de democracia amplia y con elección directa (ya sea de

presidente o de miembros de parlamentos que eligen al primer ministro) para el

gobierno general de un país, y dejaron de lado las democracias censitarias;

sólo se conservan órganos intermedios en algunos países (ej. colegio de electores para presidente en

Estados Unidos). También, se transformó en un valor el secreto (para evitar que

existan presiones que limiten la libertad) y la igualdad del peso del sufragio

de los/as electoras evitando que la ponderación de los votos de acuerdo con

alguna escala haga que sean seleccionados candidatos por parte de unos pocos

contra la voluntad de la mayoría.

A fines del siglo XX se instaló un debate entre la

democracia entendida simplemente como procedimientos para elegir funcionarios

mediante la regla de la mayoría y la democracia sustantiva que debía dar cuenta

además de la satisfacción de ciertos valores de la sociedad (Quiroga, 2000).

O’Donnell (2010) habla de “democracia delegativa”

caracterizada por el respeto de procedimientos electorales y de libertades

políticas básicas, pero en la que se eligen representantes que toman las

decisiones que mejor le parezcan, sólo teniendo en cuentan como repercuten

ellas en sus posibilidades de ser reelectos, con el consiguiente debilitamiento

de instituciones de control ciudadanas.

Por otro lado, en el ámbito de la gestión del agua, el

paradigma de que este recurso común solo pueden ser gestionados eficazmente

mediante la regulación estatal o la privatización fue cuestionado por Ostrom (2011), quien

demostró, a través de numerosos estudios de casos en distintas partes del

mundo, que las comunidades locales pueden autogestionarlo de forma sostenible y

eficiente mediante reglas y mecanismos colectivos adaptados a sus contextos

específicos. Entre sus aportes más importantes se encuentran los ocho principios de diseño institucional

para la gestión exitosa de los bienes comunes, basados en la participación activa y la cooperación entre los usuarios.

Salomón et al., (2005) analizan la problemática de las áreas bajo

riego en Argentina en el actual siglo, destacando la falta de organización, el escaso apoyo estatal y la baja participación de los regantes

en la gestión del agua, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de estos

sistemas.

En la provincia de San Juan, junto con las de Mendoza

y Buenos Aires, los regantes tienen formalizada su participación en la

administración del recurso, compartiendo dicha atribución con el organismo

público estatal provincial que tiene jurisdicción sobre el agua de riego. Por el

contrario, en provincias como Catamarca,

La Rioja y Neuquén, los regantes tienen una participación

escasa o nula y dependen principalmente del Estado Nacional (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la

Nación, 2010).

En el caso particular de San Juan, Miranda, González Aubone y

Graffigna (2012) han observado, utilizando el mencionado enfoque institucional

de Ostrom (2011), que

la participación efectiva de los regantes es baja, con una escasa asistencia en las elecciones primarias de sus

distritos, apenas superando el 20% del padrón de regantes.

La escasa participación y cooperación entre regantes

fue señalada

nuevamente por Miranda (2015) en un artículo sobre la evolución de las

instituciones de riego en San Juan. Este y otros problemas similares también

fueron identificados en la provincia de Mendoza,

vecina de San Juan, ambas en la región de Cuyo.

Bustos (2013) menciona que en Mendoza se observa la disminución de la cantidad y la calidad de la

participación social de los regantes en la toma de decisiones

relativas al manejo del recurso, ya que el regante no está realmente participando, sino solo colaborando.

La participación

de los regantes es selectiva en

términos de clase social, como puede inferirse del texto de

múltiples autores mendocinos encabezados por Prieto et al. (2021), que sostienen que las políticas sobre el riego y las obras de

infraestructura en Mendoza han sido diseñadas prioritariamente

para beneficiar a los grandes

productores agrarios. Esto sugiere que la participación de los

regantes, especialmente los pequeños y

medianos, podría haber sido limitada o influenciada por intereses de sectores más

poderosos. Complementando esa perspectiva, Jofré (2008) analiza los dispositivos institucionales que

regulan el agua de riego en esa provincia, examinando la organización de los

regantes y cómo esta está atravesada por las dinámicas económicas productivas.

Ivars (2019), analiza cómo

los productores agrícolas y otros actores económicos más poderosos

intervienen en la apropiación y uso

del agua en el oasis del río Mendoza, mostrando cómo la gestión

del agua está atravesada por relaciones

de poder y racionalizaciones tecnocráticas y cuál es el rol de los regantes en este

contexto, particularmente cómo se reconfiguran

las prácticas y organizaciones tradicionales de riego bajo nuevas lógicas tecnológicas y económicas.

Área

de Estudio: San Juan en crisis hídrica

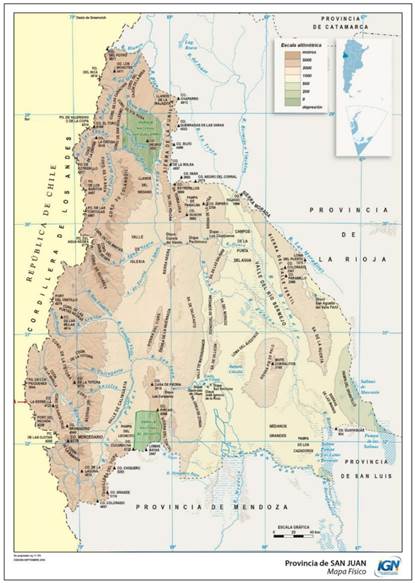

San Juan es una provincia del oeste argentino con una

superficie de 89.651 km² (ver Figura 1), en 2022 tenía 818.234 habitantes

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2023). En 2021 generó el 1,28%

del Valor Bruto de Producción (VBP) del país (Ministerio de Economía y CEPAL,

2022).

Figura

1. Mapa

físico de la provincia de San Juan. Fuente: Instituto Geográfico Nacional en

Educ.ar (2025)

Según datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA, 2018),

el perfil productivo provincial es minifundista: el 39% de las exploraciones

agropecuarias (EAPs) tienen menos de 5 ha y el 72% menos de 25 ha. Sin embargo,

el proceso de concentración en la propiedad de la tierra se expresa en que las

EAPs de más de 1000 ha concentran el 75% de la superficie cultivada (Instituto

Nacional de Estadísticas y Censos, 2021).

La vitivinicultura es la principal agroindustria de la

provincia. En 1978 registró 63.308 ha distribuidas en 14.213 viñedos (Instituto

Nacional de Vitivinicultura, 1978) convirtiéndose en el cultivo principal y

prácticamente hegemónico, al servicio del cual se estructuró la infraestructura

de riego provincial y buena parte de las organizaciones de la sociedad. La

reducción en el consumo de vinos en el país desde mediados de la década de 1980

redujo la actividad, de manera que en 2022 la provincia tenía 4.478 viñedos que

sumaban 44.923 ha (Instituto Nacional de Vitivinicultura, 2023), en una

agricultura relativamente diversificada que se orienta cada vez más a la

exportación. Según el CNA 2018, el siguiente cultivo en importancia es el olivo

con 16.330,5 ha, seguido de hortalizas, con 5603,1 ha (Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos, 2021), tales como el tomate, cebolla, ajo, entre otras,

fundamentales para la producción de alimentos que se consumen en la provincia.

El sector Agricultura, Ganadería y Pesca presenta un

proceso de contracción histórico de su importancia en el Producto Bruto

Geográfico (PBG) de la provincia. Según el Ministerio de Economía y CEPAL

(2022) en 2004 representaba el 11,8% del VBP provincial, disminuyendo al 4,8%

en 2021.

La agricultura tiene límites naturales. Sólo el 2,4 % del total de la superficie provincial

aproximadamente 220.000 ha, presenta tierras aptas para la agricultura, El 80% del territorio sanjuanino está ocupado por

serranías y cordones montañosos. El clima es desértico y con amplias

variaciones térmicas entre el día y la noche. Las precipitaciones son escasas,

con un promedio de 95 mm anuales en el área de mayor superficie agrícola. Estas

limitaciones naturales promovieron el desarrollo de los asentamientos humanos

en torno a las áreas regadas.

Los recursos hídricos más importantes son los que aportan

los ríos San Juan y Jáchal, con caudales anuales medios de 60,5 m3/s y 7,2 m3/s

respectivamente. Ambos cauces provienen de las aguas de deshielo de la

Cordillera de los Andes por lo que su derrame es mínimo en invierno y máximo en

verano (Poblete & Hryciw, 2017).

El oasis de mayor importancia por su disponibilidad de

agua y suelos es el valle del Tulum. El agua para su riego proviene de la

cuenca del río San Juan (González Aubone, Reggio & Graffigna, 2014;

Miranda, 2015).

La presencia de periodos hídricos con gran variabilidad

de caudales disponibles llevó a la construcción de embalses a lo largo del río

y una amplia red de canales de riego primarios y secundarios.

En los últimos años la provincia atraviesa una sequía

multicausal, de tipo meteorológica (falta de lluvias), agrícola (la humedad del

suelo no es suficiente para el desarrollo óptimo de los cultivos) e hidrológica

(déficit muy prolongado de precipitaciones) y que tiene impactos

socioeconómicos (Aguilera, 2023).

La reducción en los volúmenes de derrame

anual del río San Juan es muy grave. Los datos oficiales indican que se

registraron 636 hm3 en el ciclo que va entre octubre 2019 /

septiembre 2020, un total de 632 hm3 en 2020/2021 y 450 hm3

en 2021/2022. En 2022/2023 los caudales aumentaron, alcanzando los 993hm3.

Estos valores se encuentran muy por debajo del récord de 4.685 hm3 de

1988 (en 2021 solo fue el 9% de ese volumen), de los 2.229hm3 de

2017 (lo que significa una reducción del 80% en sólo 5 años) y del derrame

promedio anual de 1971 - 2021 que fue de 1.844 hm3 (Departamento

Hidráulica, 2025).

La provincia sufre una grave escasez de agua, entendida

como un desbalance entre el nivel de suministro vigente y la demanda (Andrieu,

2016). De manera que en ella influye tanto la reducción en las precipitaciones

nivales (generada por el cambio climático) con respecto a la media histórica,

como el ineficiente uso del agua. Hay un consenso en el ámbito científico y

académico internacional que el núcleo del problema está en la inadecuada

gestión y gobernanza del recurso (CIGIAA, 2023).

Durante décadas las necesidades hídricas de los cultivos

en las zonas con derecho a riego fueron estimadas de manera imprecisa entre los

1200 y los 1400 hm3 anuales, valor tenido en cuenta para decidir las

erogaciones de los diques en caso de que el río no proporcionara el caudal

suficiente. Sin embargo, las necesidades netas en esa zona son de 480hm3

anuales, es decir, que la distribución histórica consideró y avaló un nivel de

eficiencia inicial de alrededor del 25% (González Aubone, Olguín & Ruiz,

2023; CIGIAA, 2023).

Las ineficiencias en el

aprovechamiento del agua ocurren por múltiples causas: pérdidas por evaporación

y filtración en los embalses, filtraciones en las redes de distribución

principales y en los canales de riego que no están impermeabilizados, derroche

de los usuarios, especialmente en las fincas que no cuentan con sistemas de

riego presurizados.

La Ley Provincial N° 4.392, denominada Código

de Aguas de San Juan, plantea que los usos comunes del agua son el consumo

humano y animal, la higiene y la navegación no lucrativa; ellos no requieren

autorización. Los usos especiales son los medicinales, recreativos,

industriales, hidro-energéticos, mineros, pecuarios y agrícolas; ellos

requieren autorización y conllevan obligaciones económicas.

El uso agrícola necesita una concesión y el

pago de un canon de riego, tasas retributivas de servicios hídricos y una

tarifa por mejoras de servicios. La concesión para riego no otorga derechos de

propiedad sobre el agua, en términos de dominio, sino un derecho de uso

específico para regar la propiedad, que implica un derecho patrimonial. Así el

derecho de agua es inseparable de la tierra y sólo se transfiere con ella. En

Argentina no existe un mercado de agua como en la República de Chile. Los

derechos de riego se traducen en concesiones dadas por el Estado, tal como lo

establece el artículo 125 del Código de Aguas. Estas se expresan en hectáreas

de terreno y dan derecho a una dotación unitaria de hasta 1.30l/s por hectárea

concesionada. La cantidad de agua a distribuir varía cada año dependiendo de su

disponibilidad. El cálculo de distribución se maneja en función de coeficientes

con respecto a la dotación máxima mencionada (Miranda, 2015).

La

determinación de caudales a distribuir es la misma en cada punto de control de

la red de distribución (compartos y tomas). Se multiplica el coeficiente diario

por la superficie que riega cada canal y se operan las compuertas para entregar

ese caudal.

Entonces, el agua superficial para riego se

distribuye por los canales con un criterio de gestión por oferta, basado en un

coeficiente uniforme y con una curva de distribución anual que tiene cierta

coincidencia con los caudales que trae el río San Juan en cada mes, la

evapotranspiración de referencia en el valle de Tulum y la demanda de los

cultivos vid y olivo. Este criterio rígido prioriza teóricamente la igualdad,

pero no tiene en cuenta la planificación correcta de cuándo y cuánto regar en

los diferentes lugares de la provincia, los distintos tipos de suelo, las condiciones

en que se encuentra cada canal ni las necesidades de los demás cultivos

(CIGIAA, 2023).

A pesar de la gran sequía actual,

que puede revertirse coyunturalmente por un cambio en el ciclo natural en los

próximos años, la perspectiva es que la oferta de agua será más reducida en las

próximas décadas (menores precipitaciones nivales por impacto del cambio

climático) y que la demanda incrementará por incremento en la población y en

las actividades productivas. Las tecnologías para aumentar la eficiencia de uso

y los conflictos por la gestión del recurso adquirirán cada vez más

importancia.

Las EAPs que no cuentan con derecho

de riego o que reciben un volumen insuficiente de agua dependen de la

extracción a través de pozos. La provincia cuenta con un acuífero subterráneo

considerable, pero el bombeo demanda inversiones en capital fijo y gastos en

energía eléctrica que son costos que sólo pueden cubrir los productores de

mayor cantidad de hectáreas. La menor recarga natural en los últimos años por

la sequía, sumada al incremento de la extracción, han aumentado la cantidad de

metros de profundidad a los que se debe perforar para encontrar agua

utilizable, a la vez que compromete la sustentabilidad del recurso a largo

plazo del acuífero.

Metodología

La metodología utilizada es cualitativa. La fuente principal de datos son

entrevistas semiestructuradas realizadas a referentes claves (funcionarios

políticos, regantes, trabajadores e informantes claves, entre otros). También

se usan fuentes secundarias, tales como bibliografía académica y documentos

institucionales.

En este trabajo se aspira a caracterizar la democracia

hídrica de un órgano de gestión del agua, entendiendo como tal al sistema de

gobierno que permite a los usuarios del agua participar en las decisiones de su

acceso, uso y apropiación, ya sea interviniendo en espacios de tomas de

decisiones, como electores o como representantes votados por los usuarios. Para

ello se toma como estudio de caso al Departamento Hidráulica de la Provincia de

San Juan, analizando las dimensiones referidas al funcionamiento de la

democracia: representación de los intereses de la mayoría, participación y

grupos de interés que atraviesan la dinámica. El supuesto de partida es que a

pesar de tener en lo formal un sistema de gobernanza aparentemente democrático

en la realidad es excluyente y de participación limitada.

Resultados

y discusión: La forma de gobierno del agua en San Juan y sus problemas

Tomando como punto de partida el supuesto que guía a este

trabajo, se plantean las razones por las cuales se afirma que la democracia

hídrica en San Juan se caracteriza por un gobierno basado en un sistema

excluyente y limitado de participación, ofreciendo cinco argumentos que

sostienen esta afirmación.

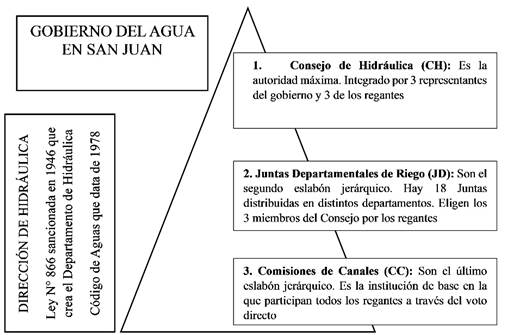

I.

En San Juan los espacios de participación democrática fueron vaciados de

contenido y competencias, lo que desalienta la participación de los regantes

Las dos normas principales que

enmarcan el gobierno del agua en San Juan son el Código de Aguas provincial, que

fue sancionado en 1978, durante un gobierno de facto, y la ley más antigua aún,

sancionada en 1942 (Nº 866, actualmente Ley Nº 13-A) que crea el Departamento

Hidráulica (DH) máxima autoridad para la administración del recurso. Su organigrama

establece que el mismo está a cargo de un Consejo de Hidráulica (CH), de una

Dirección General y de organismos descentralizados (OD), denominados

Juntas Departamentales de Riego (JD) y Comisiones de Canales (CC). La

estructura jerárquica queda establecida como se presenta en la Figura 2.

Figura

2:

Estructura de gobierno del agua en San Juan. Fuente: Elaboración propia.

El sistema establece una forma de

gobierno del agua mixta entre el Estado y los usuarios, otorgando privilegios a

quienes demandan los mayores volúmenes de agua superficial: los productores

agrícolas con derecho a riego. El DH concentra las funciones de dirección,

coordinación y articulación entre las distintas instancias de gobierno del

agua. Su Consejo está integrado por seis miembros, tres tienen designación

política (por el gobierno de turno, dos de los cuales deben tener el título de

ingenieros agrónomos o hidráulico y el otro es el director de Hidráulica) y

tres son elegidos por los regantes. Este órgano aprueba sus presupuestos y

convenios, fija tasas de servicios, toma de decisiones en los asuntos

referentes a las JR y CC, entre otras atribuciones. Para participar como uno de

esos tres consejeros por el sector privado se requiere ser mayor de edad,

argentino con al menos cinco años de residencia en la provincia (si es

extranjero se pide quince años) y ser regante o representante legal de los

regantes, es decir podría no ser propietario unipersonal sino gerente o

responsable de una empresa que es propietaria de la tierra. El cargo no tiene

una retribución salarial, pero sí un viático mensual (Ley N° 13 A).

El CH se renueva parcialmente cada

dos años, pero cada miembro permanece por cuatro años en sus cargos sin límite

de reelección, lo que hace que haya quienes permanecen durante décadas en la

función, además de ser de edad avanzada. A los consejeros los eligen los

presidentes de las Juntas, es decir no hay voto directo.

Por debajo del CH están las JD,

segundo eslabón jerárquico. Actualmente existen en la provincia 18 JD,

integradas cada una de ellas por tres miembros elegidos por los representantes

electos de las CC. Para integrarla se necesitan los mismos requisitos que para

ser consejero, agregando la falta de deudas con el DH y la no pertenencia a

otra JD. Al igual que en la CC, los mandatos duran dos años, sin límite de

reelección, lo que también provoca que suelan ser las mismas personas las que

permanecen en las tareas, por el compromiso vocacional con la función que es

gratuita y/o para garantizarse conservar el poder en beneficio de su interés en

la distribución del agua.

Por último, la estructura de gobierno se completa con las

CC. Este órgano es el único en el que pueden participar todos los regantes

empadronados, eligiendo a su representante a través del voto directo.

Hasta aquí se ha descripto la formalidad que, si

funcionara tal cual, garantizaría la participación de la mayoría de los regantes

agrícolas, pero en la práctica la realidad es que el nivel de participación es

muy bajo. Se estima que en 2022 votó el 14% del padrón, tal como se

observa en la Tabla 1.

|

Departamento |

Cantidad de votos registrados en el padrón |

Cantidad de votos válidos emitidos* |

Porcentaje representativo (%) |

|

Rivadavia |

1868 |

297 |

16% |

|

Santa Lucía |

2194 |

292 |

13% |

|

Rawson |

2963 |

646 |

22% |

|

Pocito |

5648 |

929 |

16% |

|

Zonda |

797 |

86 |

11% |

|

Ullum |

682 |

149 |

22% |

|

9 de Julio |

1398 |

211 |

15% |

|

Chimbas |

1236 |

88 |

7% |

|

Albardón |

2895 |

100 |

3% |

|

Angaco |

2206 |

287 |

13% |

|

San Martín |

2355 |

555 |

24% |

|

25 de Mayo |

2240 |

236 |

11% |

|

Caucete |

2836 |

288 |

10% |

|

Sarmiento |

2685 |

482 |

18% |

|

Calingasta |

2027 |

281 |

14% |

|

Iglesia |

2284 |

435 |

19% |

|

Valle Fértil |

643 |

92 |

14% |

|

Jáchal |

5028 |

632 |

13% |

|

Total |

41985 |

6086 |

14% |

Tabla 1. Cantidad de votos válidos emitidos en las elecciones

del 2022, total de votos registrados en el padrón, por departamento[3] y

porcentaje representativo (%). Fuente: elaboración propia en base a Acta del

Departamento de Hidráulica (DH) N° 3.308/2022 y padrones por departamento

publicado en página web del DH.

Por tanto, si sólo el 14% del padrón elige a sus

representantes hídricos no es posible afirmar que los intereses de la mayoría

están representados. En 2018 la situación fue similar, sólo votó el 15% del

padrón de regantes. ¿Qué representatividad tienen los miembros de Juntas que

alcanzaron apenas un 3% del padrón? ¿Cuán escuchados son los regantes con este

valor?

Cabe preguntarse ¿Por qué existen niveles tan bajos de

participación?, o más bien ¿Por qué es importante la participación además del

empoderamiento? Una de las respuestas posibles es que la participación

permitiría a los regantes ser parte de las tomas de decisiones hídricas

respecto a obras de infraestructura que aumenten el agua en su finca o mejoren

su calidad de acceso, entre otras cosas. Sin embargo, tal como está planteada

la institucionalidad actual eso no pasa, por lo que no existiría esa

motivación. Las JD no tienen personería jurídica que les permita tener

autonomía, pedir préstamos, recaudar por sí misma, etc. La Ley 13-A los

presenta como organismos descentralizados, al igual que a las CC, pero en la

realidad no tienen plenas facultades.

Las JD y las CC están vacías de competencias reales y

efectivas para ser un órgano de gestión y gobernanza del agua que decida sobre

su acceso, haga reparaciones, arregle las redes, etc., generalmente se limitan

al ejercicio a reclamar por más agua al DH y a definir turnos de riego para

distribuir el agua que efectivamente reciben.

La explicación de

ello radica en la rigidez de la ley que los regula, ya que se los conceptualiza

como organismos públicos descentralizados, entonces, al ser públicos estarían

sujetos a la ley del procedimiento administrativo y a la ley de administración

financiera, es decir, deberían proceder como toda estructura burocrática

estatal. Sin embargo, una JD no tienen ni el personal, ni la capacidad para

desempeñarse de esa manera y por lo tanto todo lo termina ejecutando el DH, qué

concentra la administración del agua. Así, por ejemplo, las juntas no manejan

su recaudación, sino que cada pedido debe ingresar a Hidráulica y el Consejo

les tiene que autorizar los créditos; en otras palabras, estos organismos son

personas públicas no estatales sin autonomía efectiva. Tal como afirma en una

entrevista un especialista en derecho y gestión ambiental y de Aguas “¿De qué

sirve participar en la junta si no tenemos plata ni para un candado o una

compuerta?” (Comunicación personal, regante, julio de 2024).

De igual manera

las CC no funcionan en la realidad con las competencias asignadas formalmente,

también por falta de presupuesto o de poder real.

II. Hay aspectos institucionales relacionados al acto electoral confusos que

pueden causar la falta de participación de los verdaderos regantes.

Un

aspecto a tener en cuenta en este punto es que el padrón de regantes no está

actualizado. Dado que está prohibido otorgar nuevas concesiones, el padrón

tiene una rigidez formal para las incorporaciones y bajas que se combina así

con modalidades más o menos legales de flexibilización. Así, por ejemplo, si se

analiza un departamento provincial al azar, como Caucete, en las elecciones del

2022 había 24 candidatos entre titulares y suplentes[4],

de los cuales 15 no estaban en el padrón oficial[5].

Esto tiene algunas consecuencias importantes:

·

Ante un cambio en la persona que

realmente riega debido a la venta o alquiler de la propiedad l), la norma

indica que se puede contemplar el voto de un “representante legal” de la

persona registrada, que puede ser el inquilino, heredero o encargado de la

finca. Sin embargo, lo que comúnmente pasa es que el cambio se realiza de

hecho, la tierra se renta o se vende vía contrato oral o sin dejarse asentado

en el registro provincial de la propiedad, o bien, los herederos comienzan a

trabajar la tierra sin iniciar el cambio de titularidad. Todo esto explica que,

en muchas ocasiones, el derecho de voto del titular original que aparece en el

padrón sea ejercido por otra persona que tenga tal vez otros intereses.

·

Durante el acto eleccionario, el

control queda a cargo de la Comisión Electoral y del Inspector Técnico

designado por el DH en cada JD. Si se presentara alguien a votar que no está en

el padrón la única garantía es el conocimiento personal de cada situación al

tratarse de un espacio territorial acotado, lo que antaño derivó en hechos de

argucia electoral (Miranda, 2015), tal como afirma un entrevistado: “Pensemos que la

Comisión Electoral que se forma son 3 personas del Departamento de Hidráulica,

que no están presentes en todos los departamentos, y eso termina delegando en

cada Junta con el inspector de Hidráulica, entonces, si estamos hablando de la

elección de la misma Junta, que a fin de cuentas es la que organiza el acto, y

no hay una comisión electoral de control, bueno, eso puede devenir en cierto

manejo discrecional” (asesor técnico de la Mesa del Agua, comunicación

personal, abril 2024).

·

La norma que reglamenta el

procedimiento electoral (Acta N° 3297/22[6])

tiene una redacción confusa al indicar que uno de los requisitos para ser

candidato es ser titular o su representante legal y usuario de una concesión de

agua, lo cual es una sinonimia (porque si es titular también es usuario).

Suponiendo que los candidatos no son titulares sino representantes legales, un

procedimiento electoral transparente supondría la constancia en el padrón,

porque si no puede darse la posibilidad de que se presente algún candidato que

no sea regante. Así, por ejemplo, en el departamento de Calingasta fue

presidente de Junta de Riego, durante al menos 4 años, un productor que no

estaba en el padrón. Esto no quiere decir que no sean regantes, pero en la

formalidad se dejan vacíos de reglamentación que pueden ser aprovechados de

mala fe.

La

democracia del agua así no es sustantiva, pero tampoco cumple principios

básicos procedimentales, o por lo menos lo hace de una manera laxa que abre el

camino a la constitución de una democracia delegativa de las decisiones y de

los controles.

III.

No todos los usuarios del agua están representados en la estructura de

gobierno.

Como se mencionó anteriormente, según el

Código de Aguas los usos comunes del agua son el consumo humano y animal, la

higiene y la navegación no lucrativa. Los usos especiales son los medicinales,

recreativos, industriales, hidro-energéticos, mineros, pecuarios y agrícolas. Si bien los consejeros representan a todos los usuarios del

agua, son elegidos solamente por los regantes agrícolas que son los que

integran las JD. Los otros usos pueden participar de las votaciones de las CC,

pero como sus concesiones son limitadas nunca pueden imponer sus candidatos.

Incluso al interior del sector

agrícola, la participación es excluyente, porque la mayor cantidad de votos

está en manos de productores de vid, dado que es el cultivo con más hectáreas

en la provincia. Esto se ve reflejado en el esquema de cortes de agua en

diferentes momentos del año. El calendario de corta se decide en el seno del CH

por acuerdos y negociaciones. Estas reflejan las relaciones de fuerza, ya que

generalmente la mayor distribución del agua es decidida en periodos en los que

los cultivos principales demandan agua. En otras palabras, se garantiza que la

vid y el olivo, que comprenden la mayoría de las has cultivadas totales en la

provincia tengan agua en los meses que más lo necesitan (entre diciembre y

marzo), dejando los cortes para invierno cuando los cultivos hortícolas

requieren de mayor riego. Este último tipo de producción tienen menos cantidad

de hectáreas (14,5% según el Ministerio de Hacienda, 2019), menos agentes y por

tanto menos votos y representación en las JD.

Es decir, no sería ingenuo afirmar

que persisten grupos de interés que presionan al momento de decidir cuándo y

cómo se distribuye el agua, y a su vez la imposición de esos intereses impide

la expansión de la superficie con otros cultivos lo que le garantiza la

hegemonía productiva y en la toma de decisiones a los viticultores y

olivicultores.

La decisión sobre la cantidad de

días de corta se dirime entre los representantes del gobierno y de los regantes

(viticultores, generalmente), teniendo en cuenta principalmente la cantidad de

agua disponible y la necesidad de almacenar en los embalses para años más

secos.

Sanna Baroli (2022) señala que el principio

de participación popular igualitaria en las decisiones contrasta con la

preferencia que la ley otorga a los usuarios para riego, a la vez que ello se

justifica en las escalas de las concesiones y en la importancia social del uso.

El modelo no prevé la representación de minorías y convalida la desigualdad

estructural, da más poder al que tiene más agua no generando incentivos para

aumentar la eficiencia en su uso. El autor advierte que la agricultura de

subsistencia, marginada del derecho de riego de las comunidades originarias en

zonas de secano, carece de representación, y que sería conveniente pensar otros

mecanismos de participación popular ciudadana que controlen la actividad de los

concesionarios del agua en los JD y las CC.

IV.

Es un sistema de participación limitada porque mientras menos hectáreas se

posee, menos posibilidad de ganar una elección existen.

Esta

afirmación se sustenta en dos aspectos. El primero de ellos se refiere al voto

ponderado. La normativa establece que la cantidad de votos que cada regante

tiene depende de la cantidad de hectáreas

concesionadas que posee[7],

estén o no cultivadas en la actualidad: “Resultan electos los que tienen tanta

cantidad de votos, si vos tenes poca cantidad de hectáreas difícilmente ganes

la elección” (Especialista en derecho y gestión ambiental y de Aguas,

comunicación personal, julio de 2024).

El

segundo de ellos se refiere a la conformación de los distritos electorales. El

mapa electoral en la provincia está dividido en tres zonas, una que abarca a

todos los regantes ubicados en el margen derecho del Río San Juan (primera

zona), otra que comprende a los del margen izquierdo (segunda zona) y la

tercera que alcanza a los departamentos Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y

Jáchal (que son los más alejados de la Capital). A su vez, esas zonas están

divididas en un distrito inferior, otro medio y otro superior. Cada uno está representado por un miembro de Junta,

arrojando un total de tres integrantes por cada JR. El problema está en el

armado del distrito, ya que la ley no establece un criterio para su

delimitación y al existir ese vacío de regulación puede ser usado para

favorecer a un determinado candidato. En este sentido, afirma un exfuncionario:

“El reparto de

cómo se arman los distritos electorales es totalmente discrecional, la ley sólo

dice que hay un distrito medio, superior e inferior, pero ¿hasta dónde llega el

medio, superior e inferior? Eso es totalmente discutible, ¿quién lo termina

decidiendo? El propio Consejo, que es, a fin de cuentas, a quién van a terminar

eligiendo... Eso no es un dato menor,

porque en función de eso luego se puede acomodar un resultado, ¿bien? Como la

ley establece una tablita, que no recuerdo ahora de memoria, en que van sumando

más votos mientras más has tengo, si yo armo más o menos el distrito de tal

manera que no se superpongan muchas veces los que más hectáreas tienen, ya

puedo prever cómo va a salir la elección, porque si en un distrito tengo una

persona que tiene 30 votos y otra que tiene 5 y me fijo de que no entre otro de

30 y demás... Bueno, claramente el de 30 votos va a salir elegido miembro de la

comisión de canales porque con que él sólo se vote alcanza. Entonces eso ya

genera una primera distorsión del sistema” (Ex funcionario de la Dirección de

Hidráulica, comunicación personal, mayo 2024).

V.

Ausencia de factores democráticos que promuevan a participación.

Uno de ellos es la ausencia de alternativas reales, ya que no hay varios candidatos entre quienes elegir que deseen ser

integrantes de CC o de JD y por esa razón suelen ser siempre las mismas

personas que estuvieron en la gestión anterior. Así, por ejemplo, en el 2022 de

los 18 representantes que ya ocupaban esos cargos, 13 delegados se volvían a

presentar. Tampoco existe el debate, la discusión de propuestas, la evaluación

del perfil del candidato, e incluso la elección de los consejeros que conforman

la máxima autoridad del agua no está establecida con claridad en la normativa,

cosa que no pasa con los órganos colegiados de menor jerarquía que fueron

regulados en el 2022 (luego de 76 años de haber sido creados). Los tres

miembros del CH por los regantes son elegidos de manera directa por los

representantes de las JD, quiénes llevan un mandato otorgado a su vez por los

miembros de las CC. No hay una etapa de campaña electoral que incluya la

presentación de candidatos o de propuestas, la única certeza que se tiene es el

día del acto eleccionario, establecido por calendario electoral publicado en el

Boletín Oficial de la provincia y a los trascendidos de quienes son los

interesados. Allí, se presentan los miembros de Juntas, escriben a mano alzada

el nombre del candidato que desean votar que puede ser cualquiera de los

titulares de las 130.000 cuentas que están registradas en el Departamento

Hidráulica y se vota por mayoría simple:

“Para

elegir consejero, ni siquiera hay candidatura ni siquiera hay una lista de

propuestas, ni siquiera hay un debate ni siquiera se controla si se cumplen los

requisitos, un día aparecen los nombres en un sobre, es increíble, entonces

entre el viejo horticultor que no le llega agua para la chacra y el consejero

que cobra los viáticos (que tiene servicio de lunch en las reuniones de consejo),

hay un abismo. Eso no está reglamentado en el procedimiento electoral del año

2022[8],

no se pudo reglamentar las elecciones del Consejo, porque el Consejo se opuso,

entonces se alcanzó a reglamentar hasta las elecciones de Junta y esto quedó

así. Entonces van a ir los 12 miembros de junta ese día y nosotros nos vamos a

enterar por sorpresa quien va a ser el consejero” (Ex jefe de Asesores de la

Secretaría de Agua y Energía del Gobierno de San Juan). Este escenario presenta

un sistema limitado de participación de las bases, porque para ser elegido como

autoridad máxima por los regantes (miembros del Consejo) se necesitan 11 votos

para la primer o segunda zona o 7 para la tercera zona. Esto es así porque en

esta última hay un total de 12 miembros de Juntas y en la primera y segunda son

21, y la elección es por mayoría simple.

“Entonces

si vos conseguís esos siete votos o esos 12 votos sos consejero, sos la máxima

autoridad de agua de la provincia de San Juan bajo, la estructura de un

ministerio, del Poder Ejecutivo pero la máxima autoridad del departamento de

Hidráulica. Entonces consiguiendo eso sin que vos tengas que hacer propuestas,

sin que vos tengas que someter tu candidatura a una publicidad previa

suficiente, sin que vos tengas tampoco acto de rendición de cuentas

posteriores, porque el Consejo no rinde cuentas” (Ex funcionario de la

Dirección de Hidráulica, comunicación personal, mayo 2024).

La

duración en las funciones de los integrantes por el sector privado en el CH es un

caso interesante para analizar porque se suele prolongar durante más de 10

años. No existen límites para las reelecciones, además que la función parece

cooptarse por personas específicos que consolidan sus apoyos y los sostienen en

el tempo. En las últimas elecciones realizadas en 2024, operó un cambio de dos

integrantes de ese Consejo, pero uno de ellos fue reemplazado por su hijo,

quien antes también había sido director del DH. Según las personas

entrevistadas procesos similares operan a nivel de las JD y CC, en los que entran

en juego relaciones de poder, intereses de organizaciones de productores (por

ejemplo, los líderes de organizaciones de viticultores suelen también ser

presidentes de Juntas) pero también la trayectoria personal, conocimientos,

interés y/o voluntad de dedicarse a las tareas.

Conclusiones

El artículo describió y analizó los problemas del sistema de gobierno del

agua para riego en la provincia de San Juan, profundizados por la crisis

hídrica actual.

La democracia censitaria, de propietarios o de concesionarios se propone

como un espacio de participación amplia y superador de las decisiones tomadas

exclusivamente por las autoridades gubernamentales electas por la ciudadanía en

general. Sin embrago, la ponderación del voto y el desinterés de los usuarios avalan

y profundizan los desequilibrios en las relaciones de poder económico y

político.

La pregunta inicial que guio esta investigación puede ser respondida: la

forma de gobierno del agua en la provincia de San Juan beneficia a los

productores tradicionales vitícolas de mayor cantidad de hectáreas a favor de

los cuales se estructuró la infraestructura de canales, se imposibilitó el

otorgamiento de nuevas concesiones de riego agrícolas y se les otorgó mayor

cantidad de votos en las elecciones de los CC garantizando con ello su

presencia en las JD y en el Consejo del DH.

El sistema que propone una descentralización de la toma de decisiones

tiene en la práctica problemas de falta de participación efectiva de los

usuarios del agua, permanencia de las mismas personas durante décadas en los

roles dirigenciales y concentración del poder en los regantes vinculados al

cultivo de la vid por sobre las otras actividades agrícolas y los otros usos.

Además, la flexibilidad que propone la conformación de mayorías

democráticas que pueden cambiar sus decisiones, contrasta con las reelecciones

indefinidas de las mismas personas en los puestos, los derechos de riego

otorgados a perpetuidad y la infraestructura hídrica en las zonas

tradicionalmente vitícolas que deja afuera un porcentaje alto de la producción

agrícola actual que queda dependiente de los pozos y aumenta con ello la

explotación del acuífero subterráneo poniendo en riesgo la sustentabilidad del

bien común.

Este artículo ha dado cuenta de factores que limitan la

participación de los regantes, entre ellos puede mencionarse que el órgano

gobernante está alejado de los productores, los organismos descentralizados de

gobierno no tienen competencias reales en la práctica, la representatividad de

la mayoría es baja, algunos aspectos procedimentales electorales son confusos,

no están reglamentados, son demasiados rígidos o no responden al contexto

actual y el sistema es excluyente, ya que está vinculado a la propiedad privada

de la tierra.

En síntesis, lo político, lo económico,

lo cultural y los bienes colectivos de la naturaleza dejan de ser esferas

completamente distintas, para ser hiladas en un mismo entramado de relaciones

sociales a través del agua. Su administración, sumada a su escasez, se

caracteriza por un escenario atravesado por conflictos, negociaciones, alianzas

y exclusiones que en ocasiones se resuelven a través de procesos democráticos

de diversa índole.

Consideramos que para que exista una

verdadera democracia hídrica no es suficiente con la formalidad de la norma,

sino que es necesario avanzar en sistemas democráticos más amplios, en donde

todos los usuarios del agua estén representados, y tengan la autarquía

necesaria para administrar sus propios recursos.

Agradecimientos

El

artículo forma parte de los proyectos con financiamiento institucional:

“Agua y poder: San Juan en contexto de sequía”. Universidad Nacional de

San Juan – Facultad de Ciencias Sociales Período 2023-2025 e “Innovación y

Sostenibilidad Territorial del Sistema Agroalimentario de Mendoza y San Juan”.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: Centro Regional Mendoza – San

Juan.

Referencias

Aguilera,

M. P. (2023). El tratamiento mediático de la crisis hídrica en la provincia

de San Juan (Argentina). Tesis de Máster en Comunicación Social.

Universidad del País Vasco, España.

Alimonda,

H. (2006). Paisajes del Volcán de Agua. Aproximación a la Ecología Política

latinoamericana. Gestión y Ambiente, 9(3), pp. 45-54.

Andrieu,

J. (2016). La problemática del agua como recurso de uso común: Estudio de

las prácticas de los regantes en 25 de mayo, San Juan. FLACSO, Buenos Aires.

Bustos,

M. (2013). Disputas por el agua en Mendoza y persistencia de las explotaciones

familiares vitícolas. En Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias

Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo: La Sociología frente a

los nuevos paradigmas en la construcción social y política. Mendoza, Argentina

y América Latina en el despunte del siglo XXI. Interrogantes y Desafíos.

Mendoza, Recuperado de: https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/6263/bustosponmesa21.pdf

CIGIAA

(2023). Diagnóstico interinstitucional, Estado de situación de los recursos

hídricos en la provincia de San Juan. San Juan. Recuperado de: https://www.unsj.edu.ar/panel_unsj/archivos/noticias/DiagnsticoInter_7938_051.pdf el

14/8/2024

Educ.ar

(2025). Portal del Ministerio de Capital Humano. Recuperado de: https://www.educ.ar/recursos/156621/mapa-fisico-de-la-provincia-de-san-juan el 14/8/2024

González

Aubone, F, Olguín, A. & Ruiz, M. (2023). ¿Cómo satisfacer la demanda de

agua para riego en San Juan? Una agenda de actuación de 5 punto. Informe Técnico N° 2 del Convenio: INTA EEA

San Juan con Ministerio de Obras y Servicios Públicos (MOSP) Ministerio de la

Producción y Desarrollo Económico (MPDE). San Juan

Gonzalez

Aubone, F., Reggio, L., & Graffigna, L. (2014). Marco histórico del riego

en San Juan, Argentina. Congreso Internacional de Códigos y Desafíos para

Enfrentar la Crisis del Agua. Recuperado de: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/72782. el 14/8/2024

Ivars, J. (2019). Agua,

Poder y Racionalización. Eduepb, Campina Grande: Recuperado de: https://zenodo.org/records/3956624#.XiXTby3MxQI el 14/8/2024

Jofré,

J.L. (2008). Efectos de la reconversión productiva en estructuras agrícolas de

oasis sobre la apropiación y uso del agua para riego. El caso mendocino entre

1976 y 2001. En XXI Jornadas de Investigación y III Jornadas de Posgrado de la

Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza.

Leff, E. (2006). La ecología política en

América Latina. Un campo en construcción. En H. Alimonda, Los tormentos de

la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana Buenos

Aires: CLACSO. (pp. 21-39). Recuperado el 14/8/2024 de.

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101002070402/3Leff.pdf

Ley

13-A de la provincia de San Juan (1942). Creación del Departamento de

Hidráulica. Recuperado de: https://hidraulica.sanjuan.gob.ar/normativa/LP-13-A.pdf.

el 14/8/2024

Ley

4.932 (1978). Código de Aguas para la provincia de San Juan. Recuperado

de: https://minio.legsanjuan.gob.ar/escaneadas/LP-4392-1978.pdf

Martín,

F. & Larsimont, R (2019). Agua, poder y desigualdad socioespacial. Un nuevo

ciclo hidrosocial en Mendoza, Argentina (1990-2015). En G. Merlinsky, (edit), Cartografías

del conflicto ambiental en Argentina II. Buenos Aires, CLACSO.

Ministerio

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2010). Hacia una estrategia

para el manejo integrado del agua de riego en la Argentina 2009. Buenos

Aires. Recuperado de:

Ministerio

de Economía y CEPAL (2022). Desagregación provincial del valor agregado

bruto de la Argentina, base 2004. Santiago de Chile, Naciones Unidas.

Ministerio

de Hacienda, 2019. San Juan. Informe productivo provincial. Secretaría

de Política Económica. Gobierno de Argentina. Recuperado de:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_informes_productivos_provinciales_san_juan.pdf

Consultado el 14/8/2024

Miranda,

O.; González Aubone, F. & Graffigna, M. (2012). Gestión del agua para riego como Recurso de Uso Común (RUC): la búsqueda

de un desempeño eficiente y sostenible a través de un enfoque institucional. El

caso de la provincia de San Juan, Argentina. En VI Jornadas de Actualización en

Riego y Fertirriego. Mendoza. Recuperado

de: https://www.ina.gob.ar/cra/riego/fertirriego/pdf/Miranda-aubone.pdf

Miranda,

O. (2015). El riego en la provincia de San Juan, Argentina: su dinámica

institucional en los últimos dos siglos. Agricultura, sociedad y desarrollo, 12(3),

pp. 385-408

O’Donnell,

G. (2010). Revisando la democracia delegativa. Casa del

tiempo, 31(8) pp, 2-8

Poblete,

G. y Hryciw, M. C. (2017). Origen y variabilidad del recurso hídrico de los

principales oasis de la provincia de San Juan. Boletín de Estudios

Geográficos, 107, 9-20.

Ostrom, E. (2011).

El gobierno de los bienes comunes: La evolución de las instituciones de

acción colectiva (2ª ed. en español). México, Fondo de Cultura Económica.

Prieto, M.; Rojas,

F.; Martín, F.; Araneo, D.; Villalba, R.; Rivera, J. & Gil Guirado, S.

(2021). Sequías extremas en Mendoza durante el siglo XX y principios del XXI.

Administración de la carencia y conflictos socio-políticos. En G. Zarrilli

& M. Ruffini (compiladores), Medio Ambiente y transformación rural en la

Argentina contemporánea., Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes y

TESEO, pp. 199-254

Quiroga,

H. (2000). ¿Democracia procedimental o democracia sustantiva?: la opción por un

modelo de integración. Revista de Ciencias Sociales (RCS), VI(3), 361-374.

Salomón, M.; Thomé, R.; López, J.;

Albrieu, H. & Ruiz, S. (2005). Problemática de las áreas bajo riego y

organizaciones de usuarios marginales a la aglomeración del Gran Mendoza. En XX

Congreso Nacional del Agua 2 (24).

Sanna

Baroli, F. (2022). El agua en conflicto. Discusiones sobre el derecho humano

al agua, la propiedad y el ambiente Mendoza, EDIUNC.

Swyngedouw, E. (2009). The Political Economy and

Political Ecology of the Hydro-Social Cycle. Journal of Contemporary Water

Research & Education, 142(1), 56-60.